Christine la reine-garçon, drame historiqueIl y a des conventions qui, au théâtre comme en politique, se maintiennent malgré les contestations, les crises et les déclins. En ce sens, la dernière pièce présentée au T.N.M. et en tournée au Québec de

Christine la reine-garçon, inspirée de la vie de la sulfureuse reine de Suède du XVIIe siècle, s’inscrit encore dans la tradition d’une première

Christine de Suède, de nul autre que du maître du genre,

![]()

Alexandre Dumas. La

Christine d’Alexandre n’était pas moins révolutionnaire que la

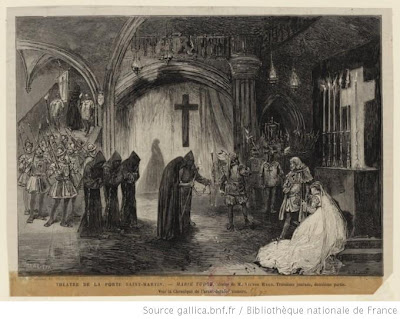

Christine de Michel-Marc Bouchard. À sa façon, elle était le drame historique par excellence qui s’opposait aux thèmes historiques du théâtre classique de Corneille, de Racine et de Voltaire. Disons tout de suite que le théâtre romantique fit sa propre révolution en prenant le théâtre classique, encore soutenu par l’Ancien Régime, comme genre antithétique. Ses thèmes se virent vite écartés par les jeunes auteurs qui préféraient puiser dans Shakespeare, Grimmelhausen ou Lope de Vega, tous auteurs baroques, sources de leur inspiration ou s’en servir en tant que modèles d’imitation. Ainsi, dans le contexte de la révolution de 1830, Alexandre Dumas présenta-t-il un drame historique inspiré par une sordide histoire de mœurs, les amours sanglantes de Christine de Suède pour l’un de ses favoris : «Les thèmes de l’Antiquité avaient été annexés par les classiques. L’histoire contemporaine était trop brûlante. Le hasard fit qu’étant allé voir le salon annuel de peinture et de sculpture, il fut attiré par un

bas-relief qui

![]()

représentait l’assassinat de Giovanni Monaldeschi, tué par ordre de la reine Christine de Suède, en 1657, à Fontainebleau, dans la galerie des Cerfs» (A. Maurois.

Les trois Dumas, Paris, Hachette, rééd. Livre de poche, Col. Encyclopédique, # 628/629, 1957, p. 60). Ainsi, l’adultère des rois était-il devenu, depuis la Révolution française, un thème fort approprié au mélodrame sanglant et le Moyen Âge en offrait des exemples marquants, telle la sombre histoire des brus de Philippe le Bel à la Tour de Nesle: «

La Tour de Nesle, est un mélodrame; c’est le mélodrame type, c’est-à-dire une intrigue que le hasard fait rebondir et où les coïncidences les plus invraisemblables viennent raviver l’intérêt et résoudre les problèmes chaque fois que la pièce semble au point mort» (A. Maurois. ibid. p. 139). On a vu, depuis, le succès du thème exploité par Maurice Druon avec

Les Rois maudits.

Certes, la

Christine de Bouchard n’est plus celle de Dumas. Deux siècles et un océan séparent les deux créations inspirées d’un même sujet. Le drame de Dumas était simple. Celui de Bouchard plus

![]()

complexe, même si les effets utilisés ou empruntés à la tradition du drame historique restent les mêmes : érotisme, violence, intrigues de palais. La

Christine de Bouchard, c’est

Céline Bonnier, sans doute l’une des actrices aux talents les plus versatiles et des plus remarquables de la scène présentement. C'est la Christine cultivée, philosophe, pacifiste d'un pacifisme impossible au XVIIe siècle, mais une authentique Christine de Suède dans son incapacité d'aimer l'objet de son désir que l'actrice interprète ici à merveille. À ses côtés, retenons principalement Robert Lalonde, en Axel Oxenstiern, chancelier, tuteur et l'homme de la

realpolitik suédoise,

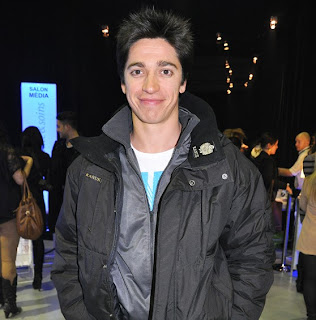

modèle peu original dans le genre. Descartes, pour sa part, est présenté comme une sorte de Sganarelle sorti tout droit d'un Molière, de sorte qu'il devient peu crédible par la suite tant il est sensé animer la conscience en devenir de la jeune reine. Enfin, le fils d'Oxenstiern, présenté ici comme une sorte de frère de lait de la reine, Joham, narcissique, incestueux, sadique et intrigant, est interprété par Éric Bruneau. C’est au théâtre qu’il faut voir jouer

Éric Bruneau pour vraiment l’apprécier à sa juste valeur. À la télévision, on le campe généralement dans le rôle stéréotypé du bellâtre immature qui donne envie à toutes les petites filles de quinze ans de catiner leur petit «Éricounet»

![]()

(ce qu’il ne faudrait surtout pas penser). Non. Au théâtre, Éric Bruneau donne toute la mesure de la puissance et de la finesse de son jeu d’acteur. Et Bouchard sait lui dessiner des caractères et lui écrire des mots qui le servent sans l’enfermer dans un carcan scénique duquel il ne pourrait sortir. et qui le marquerait au fer rouge, un peu comme ses rôles à la télé. Dire de lui qu’il est «excellent» ne veut rien dire si on ne tient pas compte de cet étroit passage créatif qu'il emprunte entre sa prestence physique et l’ondulation de ses compositions dramatiques. Et de ce passage, il a su, jusqu’à présent, s’en tirer avec les honneurs de la scène. Les personnages de la reine-mère Marie Éléonore de Brandebourg et du prince futur roi Charles X Gustave, cousin et véritable frère de lait (et non Johan Oxenstiern) de Christine sont tenus par Catherine Bégin, au port toujours aussi noble même lorsqu'elle joue une vieille mère indigne et David Boutin en médiocre ivrogne dont la faiblesse de caractère contraste avec la force de celui de Christine.

Dumas prenait libre cours avec l’Histoire, et ne se formalisait pas de ne pas reproduire la réalité historique. On connaît sa célèbre boutade par laquelle il s’autorisait à «violer l’histoire à condition de

![]()

lui faire de beaux enfants»! Mais tous les auteurs dramatiques ne traitaient pas le passé avec autant de désinvolture. Dans la lettre adressée à sa famille, le 28 juillet 1835, le dramaturge allemand

Georg Büchner, auteur de

La mort de Danton, considérait que : «le poète dramatique n’est à mes yeux rien d’autre qu’un historien, mais il s’élève au-dessus de ce dernier, du fait qu’il crée pour nous l’histoire une deuxième fois, et qu’au lieu de nous en donner une relation sèche, il nous plonge immédiatement dans la vie d’une époque, qu’au lieu de caractéristiques, il nous montre des caractères, et des figures au lieu de descriptions. Son plus haut devoir est de s’approcher le plus possible de l’histoire, telle qu’elle a réellement eu lieu. Mais l’histoire n’a pas été conçue par le bon Dieu comme une lecture pour jeunes demoiselles, et il ne faut pas s’en prendre à moi si mon drame n’est pas davantage destiné à cet usage» (J. Duvignaud.

Büchner, Paris, L’Arche, Col. Les Grands Dramaturges, # 2, 1954, p. 62). C’était une réminiscence appliquée des arguments de la

Poétique d’Aristote.

À une époque - la nôtre -, où pleuvent les romans historiques qui viennent satisfaire une soif d’histoire que les historiens ne parviennent à combler ou comblent médiocrement, présenter un drame historique dont la mouture est actuelle n’apparaît donc pas comme un anachronisme, mais comme une conjonction des normes du temps avec un genre transitoire. Depuis longtemps le critique

Georg Luckács a distingué nettement la nature du roman différente de celle du drame historique. Dans le cas du roman historique, la «couleur locale» permet de

![]()

sauver les acquis de l’enquête historique. Les maîtres du genre : Walter Scott en Écosse, Fenimore Cooper aux États-Unis, et même le jeune Honoré de Balzac en France, cherchaient tous à donner la «couleur locale» des périodes et des lieux passés. Dans le drame historique, au contraire, nous assistons à une «dissolution» de l’histoire sous la fiction qui amène avec elle son lot d’anachronismes. Car ici, les anachronismes sont facilement permis. On perd alors ce qui conservait l’«historique» dans les romans de Scott : «L’authenticité historique signifie pour lui la qualité de la vie intérieure, de la morale, de l’héroïsme, de l’aptitude au sacrifice, de la fermeté, etc., particulière à une époque donnée. Voilà ce qui, à propos de l’authenticité historique de Walter Scott, est important, impérissable et - pour l’histoire de la littérature - ce qui fait date, non pas la prétendue “couleur locale” des descriptions, dont on parle souvent, qui est seulement un de ses nombreux moyens artistiques auxiliaires et qui ne pourrait jamais à elle seule ressusciter l’esprit d’une époque. Les grandes qualités humaines, aussi bien que les vices et les limitations des héros de Scott, se développent à partir d’une base historique clairement décrite de leur existence. Ce n’est ni par l’analyse, ni par l’explication psychologique de leurs idées que Scott nous familiarise avec les caractères historiques particuliers de la vie intérieure d’une époque, mais par une simple figuration de l’existence, en montrant comment pensées, sentiments, modes de conduite proviennent de cette base» (G. Luckács.

Le roman historique, Paris, Payot, Col. P.B.P. # 311, 1965, pp. 52-53). Or, cette «couleur locale» qui fait la force du roman historique échappe au drame. À ce dernier, il ne lui reste donc que la description des qualités humaines des personnages : frondeuse Christine, prince Johan narcissiste sournois. Un dramaturge n’a pas le temps, même en 5 actes, d’installer une «couleur locale» où évolueraient ses personnages. Voilà pourquoi, dès l’origine, le drame historique s’est rabattu sur les intrigues qui font ressortir les qualités et les défauts de chacun.

Christine, la reine-pichouC’est pour cette raison que Christine de Suède (1626-1689) reste un modèle inépuisable avant toute

![]()

explication psychologique sur l’orientation homosexuelle du modèle. Elle fut d’abord un produit de l’éducation politique de son tuteur, Axel Oxenstiern, qui aurait orienté «l’évolution virile à laquelle était prédestinée la petite princesse. Son défaut de féminité n’était pas uniquement dû à cette éducation délibérément masculine et presque exclusivement dirigée par des hommes. Non, son “antipathie invincible pour tout ce que font et disent les femmes, pour leurs commérages, pour leurs aiguilles, leurs broderies” était congénitale et sa maladresse manuelle pour tous les ouvrages féminins exactement proportionnée à l’habileté corporelle qu’elle déployait à la chasse, pour l’équitation et dans tous les sports pratiqués à la Cour» (A. Neumann.

La reine Christine de Suède, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1936, p. 29) Christine était fille de

Gustave-Adolphe II de Suède (1594-1632) dont l’intervention dans la Guerre de Trente Ans aurait pu décider du sort de l’Europe centrale si le roi n’avait été tué au combat, à Lützen, en 1632, lorsque Christine n'était âgée que de six ans.

Ce qui conforte

Christine dans ses allures viriles, c’est la disgrâce qu’a pris son visage à la fin de l’adolescence (époque qui correspond à son couronnement) : «Elle n’est pas jolie et les mauvaises langues vont répétant qu’elle a bien besoin d’être reine et d’être douée pour trouver des admirateurs. Elle est d’une taille médiocre avec une épaule plus haute que l’autre. Elle a les yeux bleus, le nez un peu grand, la bouche petite et les cheveux blonds

![]()

cendrés» (J. Castelnau.

La reine Christine, Paris, Payot, Col. hp # 33, 1981, pp. 47-48). Ce côté «pichou» de la reine suédoise nous entraîne à effleurer la conduite sexuelle ambivalente de celle-ci. Si l’identification à la «nature féminine» outrage Christine, celle-ci oriente volontiers son désir vers l’objet même de cette nature : le même auteur écrit : «Ebba Sparre est belle; en la regardant, [Christine] oublie sa propre disgrâce. Elle se sent caressée par ces yeux ardents, ce sourire aussi léger qu’un souffle de printemps. “Cet amour, écrit-elle dans ses

Mémoires, me parut le plus sensé des attachements, comme le plus pur et le plus doux”. Et comme chez elle tout s’accompagne d’un travail cérébral, d’une méditation philosophique, elle cherche dans les livres l’exaltation qu’elle ne peut trouver dans le seul spectacle qu’elle contemple. Elle lit avec fièvre ce qui reste des troublants poèmes de Sapho et elle s’extasie : “Ces brûlantes tendresses de Sapho pour les jeunes Lesbiennes, cette flamme inusitée, je les sentis mieux que toute autre”. Tant pis pour la morale austère. Christine a la fierté de sa franchise et n’a pas besoin d’excuse ni de mystère (J. Castelnau.

ibid. pp. 67-68).

Les biographies plus récentes de Christine de Suède n’ont point à user de cette auto-censure pour analyser leur héroïne. Il suffit de partir des

Mémoires mêmes de la reine : «Je naquis coiffée depuis la tête jusqu’aux genoux, n’ayant que le visage, le bras et les jambes de libres. J’étais toute velue, j’avais la voix grosse et forte : tout cela fit croire aux femmes occupées à me recevoir que j’étais un garçon. Elles remplirent tout le palais d’une fausse joie, qui abusa le Roi même pour quelques

![]()

moments». Ensuite, elle raconte comment sa tante, la sœur de Gustave-Adolphe la prit pour la présenter à son père qui ne montra pas plus d’étonnement qu’il n’en fallait. «Il dit à la Princesse : “Remercions Dieu, ma sœur. J’espère que cette fille me vaudra bien un garçon». (Citée in V. von der Heyden-Rynsch.

Christine de Suède La souveraine énigmatique, Paris, Gallimard, 2001, p. 31). Éduquée par des conseillers à la mort impromptue de son père, influencée maladivement par une mère hystérique, «son obsession de la virginité et son enthousiasme pour le célibat pourraient ainsi s’expliquer par la constitution physique de

Christine, à la lumière de cette relation initiale fortement chargée de négativité. Des scientifiques renommés ont effectivement cru reconnaître dans le caractère contradictoire de la souveraine des traits masculins aussi bien que féminins. Le médecin suédois Ellis Essen-Möller parle de “formes intersexuelles”, Margareth Goldschmidt évoque une homosexualité liée à une “anomalie sexuelle”. Il est indéniable que le comportement excentrique de Christine a déconcerté aussi bien ses contemporains que les chercheurs qui plus tard, se sont intéressés à elle. (V. von der Heyden-Rynsch.

op. cit. pp. 42-43). Voici la justification du titre de la pièce de Bouchard : «En 1654, un contemporain qui l’avait vue lors de son voyage en Flandre écrivit qu’elle n’avait d’une femme que le sexe, et que pour le reste son allure était absolument celle d’un homme. Dans une gazette officielle du Sénat de Bologne, on la découvre de même dépeinte sous les traits de Mars plutôt que de Vénus. Henri II, duc de Guise, constate : “Elle a la voix d’un homme, le port hautain et fier”. La duchesse de Montpensier cousine du Roi-Soleil, trouvait Christine de Suède fort séduisante mais parle d’elle dans ses

Mémoires comme d’un “joli petit garçon”. Sa voix était sans cesse définie comme masculine, ou du moins instable, comme celle des adolescents au moment de la puberté (V. von der Heyden-Rynsch.

ibid. pp. 43-44). Reste le goût pour le travestissement : «Christine avait une prédilection pour le costume masculin, qui accentuait son aspect viril. “Le goût du travestissement masculin est un trait bien connu, qui trahit chez les femmes psychopathiques leur appartenance au sexe opposé, le caractère intersexuel de leur affectivité intellectuelle. Cette coloration à la fois masculine et féminine, nous la retrouvons aussi bien chez les femmes illustres de l’histoire, comme Élisabeth d’Angleterre ou l’impératrice Catherine, et de façon particulièrement marquée par Christine de Suède”, écrivit bien plus tard Kretschmer» (V. von der Heyden-Rynsch.

ibid. p. 44). Il en fallait pas plus pour embrayer les imaginations médicales. «Quant à son amitié pour

Ebba Sparre (1626-1662), il ne fait pas de doute qu’elle fût

![]()

teintée d’érotisme. […] Bien que Christine ait proclamé à maintes reprises son aversion pour les femmes, elle éprouva dès leur première rencontre une violente passion pour la jeune comtesse. Des contemporains parlèrent même de “scandale”. S’agissait-il d’un penchant homosexuel ou d’un pur culte de la beauté? Il y a encore quelques années, on parlait d’“anomalie sexuelle” ou de “perversion”, quand on n’évoquait pas le désir plus intellectuel que charnel de Christine de se confronter elle-même à l’amour des femmes après s’être familiarisée au cours de ses études avec l’antique tradition de Lesbos. Il est vain de se demander si l’arrivée d’Ebba Sparre à la cour, où elle passa rapidement du rang de dame d’atour à celui de suivante favorite, constitua un tournant décisif dans la vie de la reine. Ce qui est certain, c’est que Christine manifesta les plus tendres sentiments envers

Belle, comme elle l’appelait, et cela même après le mariage de cette dernière avec Jakob de La Gardie, un frère de son ancien favori (V. von der Heyden-Rynsch. ibid. p. 59). Pour le reste, comme on ne prête qu’aux riches, les rumeurs et les anecdotes salaces concernant les «amitiés particulières» de Christine durant les périples de son exil n’ont fait que se multiplier, fondant les «on-dit» avec la vérité psychique d’une âme trouble, ayant probablement davantage inhibé son désir dans son goût immodéré pour la culture baroque plutôt que dans le saphisme d’une tribade sortie tout droit des romans du marquis de Sade. C'est l'aspect sur lequel insiste Michel-Marc Bouchard. La reine-garçon enflammée par les atours d'Ebba Sparre (interprétée par Magalie Lépine-Blondeau) et leur séparation ourdie par les intrigues des Oxenstiern.

Drame et roman historiquesL’auteur dramatique ne peut s’enfarger dans des théories ou de longs récits qui expliqueraient ou raconteraient tout ça - à peine utilise-t-il certains monologues pour résumer l’essentiel (comme celui que livre Robert Lalonde (Axel Oxenstiern) qui raconte ce qui vient d'être dit sur la naissance de Christine). Qu’est-ce qui différencie alors le drame historique du roman historique? Georges Lukács a proposé une distinction fameuse et que l’on doit considérer, même si elle ne fait pas l’unanimité parmi les critiques : «Le

![]()

drame retrace les grandes explosions et éruptions du processus historique. Son héros représente le sommet brillant au loin de ces grandes crises. Le roman représente plutôt ce qui arrive avant et après ces crises, en montrant la vaste interaction de la base populaire et du sommet visible» (G. Lukács.

ibid. p. 166). Le tout tient évidemment à la structure poétique du genre. Par sa concision de l’unité de temps et d’intrigue, le drame historique décrit un crime ou développe un événement-traumatique par son côté violent. Le roman historique déborde en amont et en aval de l’événement-traumatique. Par sa structure romanesque, il développe la longue durée de l’intrigue, y ajoute des intrigues secondaires, tertiaires, s’adonne à des rebondissements, soutient le

suspens chez le lecteur. C’est le genre de prédilection de

Dumas père et de Hugo qui se sont pourtant faits une bonne réputation dans le drame historique. Le drame reste toutefois abstrait et se borne à

l’humanité dans sa totalité; le roman, par son goût de la «couleur locale», peut envisager de partir à la conquête de

la totalité de l’humanité : «Nous empruntons… à Lévi-Strauss sa distinction entre une histoire faible et une histoire forte. Le rêve du roman historique est l’impossible synthèse d’une histoire totale et achevée. Dans la pratique il hésite entre l’histoire “faible” biographique et anecdotique, qui se prétend ou se croit objective, et une histoire “forte”, compréhensive mais alors tributaire des idéologies. Vertige de la matière ou ivresse de la pensée : il en est de l’illusion historique comme de l’illusion réaliste. Elles sont du reste interchangeables et se relaient sans cesse dans l’évolution

![]()

des formes romanesques, l’effet d’histoire étant homologue de l’effet du réel et remplissant les mêmes fonctions dans l’économie narrative» (C. Duchet, «L’illusion historique: l’enseignement des préfaces (1815-1832)», in Revue d’histoire littéraire de la France,

Le Roman historique, Paris, Armand Colin, mars-juin 1975, # 2-3, p. 265). Malgré cette hésitation qui déchire le roman historique et qui n’est pas étrangère au flux schizophrénique lui-même, la bourgeoisie lui donnera bientôt sa reconnaissance. C’est ce que suppose Lukács lorsqu’il rappelle comment le critique Hebbel «élimine du domaine du drame les détails soi-disant d’époque décrivant des faits historiques particuliers. Pour le drame l’authenticité historique signifie : la vérité historique intrinsèque de la

collision. Pour le roman, par contre, la collision est seulement une partie de ce monde total qu’il a pour tâche de décrire. Le but du roman est de représenter une réalité sociale déterminée à une époque déterminée avec toute la couleur et toute l’atmosphère spécifique de cette époque. Tout le reste, les collisions comme les “individus mondialement historiques” qui y figurent ne sont que des moyens pour atteindre ce but. Puisque le roman figure la “totalité des objets”, il doit aller jusque dans les petits détails de la vie quotidienne, dans le temps concret de l’action, il doit mettre en évidence ce qui est spécifique de cette époque dans l’interaction complexe de tous ces détails. Par conséquent l’historicité générale de la collision centrale, qui constitue le caractère historique du drame, ne suffit pas au roman. Il doit être historiquement authentique en tous points. Résumons brièvement ces résultats : le roman est plus historique que le drame. Cela veut dire que la pénétration historique de toutes les manifestations de la vie qui sont figurées doit aller beaucoup plus loin en profondeur dans le roman que dans le drame. Le roman oppose à l’historicité générale de l’essence d’une collision l’historicité concrète de tous les détails» (G. Lukács.

op. cit. p. 167).

Cette «

collision», comme on est en droit de s’y attendre, se produit dans

Christine la reine-garçon. Évidemment, tout tourne autour du personnage central, Christine. La pièce commence par un traîneau renversé avec la reine et sa cour. C'est le prétexte de confronter la reine à l'ambassadeur français Chanut (Gabriel Sabourin) et le philosophe Descartes (Jean-François Casabonne) à qui

![]()

Christine essaie de soutirer une explication rationnelle aux passions confuses qui l'habitent. Ici, première collision : les sens et la conscience. Puis, la révélation du désir qu'elle éprouve pour Ebba Sparre qui s'oppose à ce qu'on attend d'une reine (qu'elle se marie pour des raisons politiques, enfante des héritiers de la couronne, négocie des traités et fasse la guerre) : le désir amoureux confronte la raison d'État défendu par le luthérien Axel Oxenstiern. Enfin, la révélation des intrigues qui se trament dans son dos, la manipulation d'Ebba Sparre, la tentative de viol du prince Johann, l'entraînent vers la désillusion de faire de la Suède un royaume idéal où brillerait les lettres, les arts, les sciences et non la guerre, la brutalité et la grossièreté : le principe de réalité entre en collision avec les aspirations platoniciennes de Christine et cette collision décide de son abdication.

Bernard Guyon note combien, chez Balzac, «les personnages historiques de premier plan, parce qu’ils sont trop connus et parce qu’ils débordent le cadre du roman par leur personnalité puissante, ne peuvent y figurer au titre de héros principaux». (B. Guyon.

La pensée politique et sociale de Balzac, Paris, Armand Colin, 1967, p. 135). C’est là l’obstacle qui distingue, par-dessus tout, le roman du drame historique qui considère que «l’objet de l’art n’est pas la copie de la réalité : c’est une transformation ou déformation de la réalité, destinée à provoquer certaines émotions que souhaite le spectateur» (A. Maurois.

op. cit. p. 139). Voilà pourquoi les tribulations de Christine passent par-dessus les péripéties d’un aventurier suédois, contemporain et anonyme, sur fond de la Guerre de Trente Ans (1618-1648), le thème exploité par Grimmelhausen et que reprendra Bertholt Brecht de

Mère Courage. En ce sens, un drame

![]()

historique sera chargé, sinon surchargé, d’émotions et de schématismes symboliques qui peuvent apparaître

grotesques ou burlesques. Les romans historiques conservent en eux le drame historique, le sentiment vécu d’une conscience malheureuse, coupable, que le dramaturge projettera à l’avant-scène face aux spectateurs de l’Histoire. Complément du fait historique, le drame historique est bien un exposé - trop souvent simpl(ist)e - de

Mécano-Histoire. C’est-à-dire qu’appartenant au mélodrame qui, comme le vaudeville, est une dramaturgie d’effets, le drame historique pari sur les enchaînements d’effets, se servant des caractères psychologiques des personnages qu’il articule comme une mécano d’intrigues (pseudo-)historiques : complots, érotisme, violence. Le drame historique se rapproche alors de la littérature journalistique. Il y a un dépaysement, un déphasage, un exotisme même du lecteur comme du spectateur qui se rend voir un drame historique. Ce dernier attend la collision de la machine à coudre et du parapluie sur la scène du T.N.M. et, dans le cas de

Christine la reine-garçon, il ne sera pas déçu.

Christine la reine-pariaLe drame voudrait changer la solitude en partage

festif: «Par opposition, l’histoire contemporaine donne à l’événement une dimension différente. Il est associé à l’idée de drame amplifié par la médiatisation journalistique, c’est dire qu’il est déjà saisi comme théâtralité, vie extra-quotidienne, démesure des sens dans ce qui retarde la mort de soi par la mise à distance spectaculaire de celle

![]()

d’autrui. L’événement est précédé de la “primeur”, tout comme une avant-première de théâtre anticipe le coup d’envoi de l’œuvre. Dramatiser masque la banalité des jours et ponctue l’information d’importance…» (S. Ouakine. «L’extase de l’acteur ou la traversée de l’événement», in G. Soussana et J.-J. Lévy (éd.)

Actualités de l’événement, Montréal, Liber, 2000, p. 76). Le genre dramatique permet de libérer, tout en l’étouffant, le cri de l’Histoire. Ce n’est plus l’Histoire qui se projette sur la scène, comme dans le théâtre baroque de Lope, de Shakespeare, de Corneille ou du

Grand Théâtre du Monde de Calderón, mais l’effet dramatique extrait de la connaissance historique dont le dramaturge étale toutes les sensations pour laisser tomber le reste, qui est souvent l’essentiel. Face à ce dévidement du temps que ressent le spectateur contemporain et dans lequel le fait divers journalistique trône en tout honneur, le drame historique, comme l’écrivait le philosophe allemand Dilthey, «c’est

Schiller qui l’a créé et qu’il est né, après le premier coup de génie qu’était

Don Carlos, de la longue et méticuleuse élaboration de

Wallenstein. Schiller a représenté le premier sous une forme poétique l’enchaînement causal d’un grand ensemble historique. Les conditions historiques sont décrites avec vérité et d’une façon profonde et exhaustive. Son

Wallenstein est un caractère historique et la démonstration rigoureuse de la nécessité qui rattache les divers moments de l’action à leurs conditions historiques témoigne d’une intelligence vraiment historique de sa destinée. Schiller résout ici l’énigme posée à l’histoire par la plus grande figure allemande de la Guerre de Trente Ans d’une manière que les historiens ultérieurs ne purent que confirmer dans ses grandes lignes.

![]()

C’est le premier poète allemand qui créa un caractère historique, j’entends par là une combinaison de qualités qui est déterminée par une situation historique et ne peut se comprendre que par elle. Il y parvint avant les autres parce qu’une relation innée, instinctive le rattachait au monde historique. La grandeur de sa propre nature tenait en effet à ce que, tout en ayant une imagination poétique puissante et impétueuse, ses aspirations n’étaient jamais satisfaites que lorsqu’il se consacrait à la poursuite de buts généraux ou à l’étude des grands contenus qui dépassent la simple personne. Il se trouvait ainsi apparenté à la volonté historique pleine des grands contenus. Ses études d’historien lui montrèrent avec évidence qu’une telle volonté ne peut être comprise qu’en fonction de la réalité historique d’une époque et de la structure qui en résulte pour elle. Ainsi le drame historique était-il également dans l’obligation de se déployer largement. Il fallut à Schiller trois pièces successives pour résoudre le problème consistant à passer avec précision, conséquence et continuité des grandes forces historiques qui déterminent la situation du héros au conflit intérieur conditionné par son état d’âme et enfin à sa perte. Toutes les pièces historiques qui ont précédé

Wallenstein ne sont, en comparaison de lui, qu’un groupement de tableaux historiques dans une atmosphère historique» (W. Dilthey.

Le monde de l’esprit, t. 1, Paris, Aubier-Montaigne, Col. Bibliothèque philosophique, 1947, p. 300). Certes, il faut bien le reconnaître les drames de Schiller ne sont pas ceux de Dumas. Loin s’en faut.

Tous les auteurs de drames historiques n’auront ni le génie créateur ni la déontologie historienne de Schiller, aussi les faits divers nourriront-ils facilement les effets psychologiques voulus :

suspens, terreur, horreur, solution rationnelle, apaisement, triomphalisme. Il s’agit, finalement, «d’épater le bourgeois» avec le passé qui s’offre comme une source d’exotisme qui le rassure tout en remplissant de plein le temps vidé par l’inessentiel de l'

ananké, de la banalité existentielle. Ce qui se passe sur scène ne pourrait se passer dans la vie. Ouf! Mais nous en avons besoin pour nous faire rêver d’une «action» qui manque dans la quotidienneté. Tout, donc, pour satisfaire le bourgeois du parterre comme la canaille massée dans le poulailler. Suite interminable, mécanique, de sensations, parce que constituées de sentiments faciles, gros et artificiels, voilà le lot de l’instant présent situé entre la Puissance toujours insuffisamment satisfaisante et l’Avenir jamais enfin arrivé. Les angoisses et le

![]()

mélancolique ennui du spectateur sont soumis aux torsions que leur fait effectuer la dramaturgie historique. Elle leur parle des souffrances du temps présent en les projetant dans des événements - des

actions - passés et désaffectés : «Essayons de montrer maintenant qu’en

Wallenstein nous rencontrons le premier caractère historique de la littérature. Wallenstein est une nature volontaire, une âme faite pour dominer. Vivre et agir dans le sentiment de sa puissance est son seul bonheur. Comme toutes les natures royales, il est enveloppé de silence. Dans cette solitude, il tisse sans relâche des plans qui englobent tout le monde politique de son temps. Même pour ceux qui le touchent de très près, il a toujours été une énigme. […] Si la génialité royale et ses droits s’expriment ici comme dans l’

Henri [

VI] de Shakespeare, Schiller y pénètre plus avant grâce à l’idée de faculté créatrice. Il se sert de l’idéalisme transcendantal pour comprendre la génialité pratique. Abandonné par la plus grande partie de son armée, Wallenstein trouve “au tréfonds de lui-même, la force créatrice qui engendra un monde”. Un verbe créateur est en lui. La manifestation de cette faculté de création est l’organisation de l’armée en qui son esprit s’est incarné. “Tous sont conduits par un seul avec une égale

![]()

fermeté.” Sans doute exploite-t-il aussi les faiblesses des hommes, mais l’essentiel reste qu’il utilise toute force positive comme il convient et lui donne ainsi le sentiment de sa valeur. Une telle nature est autant d’un grand politicien que d’un grand capitaine. Cette synthèse doit même être une nécessité pour lui…» (W. Dilthey.

op. cit. p. 301). Wallenstein, ici, c’est la force de caractère qui émane de Christine. Comme le

condottieri allemand, elle fait jaillir d’elle la force créatrice qui engendrerait un monde si une coalition réactionnaire ne venait l'entraver. Tous les autres personnages gravitent autour d’elle : la mère odieuse, Descartes le mécanicien pédant, les courtisanes bavardes. Ils sont ses satellites et, comme Louis XIV, elle est leur

roi-soleil. Dans la pièce de Michel-Marc Bouchard, nous retrouvons l’essentiel du baroque québécois revêtu des oriflammes de la Suède. C’est l'originalité de la mise-en-scène de

Serge Denoncourt que d’avoir compris que le drame historique cachait ce grotesque derrière le système solaire romantique de Schiller. Comme ce ne sont pas les drames historiques de Schiller ou Hugo qui ont fini par s'imposer, mais ceux de Dumas et de Rostand. Car, comme le disait Marx dans

Le 18 Brumaire de Louis-Bonaparte, «tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois […] la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce

». Là où Wallenstein était perçu par Schiller comme une figure tragique, Christine ne pouvait revenir sur la scène que sous le mode de la farce. Le drame n'en est pas moins douloureux pour autant.

Le roman historique peaufinera la forme dramatique afin de confronter le vide de l’instant présent aux souvenirs et regrets des temps passés et aux plaisirs et attentes des temps à venir; temps pleins de promesses perdues et retrouvées. Ce qui s’avère tout à fait impossible dans un drame. Action vécue par procuration à travers le

mensonge romanesque d’une âme d’Enfant trouvé, éperdue dans une suite de faits mécaniques, pourchassée et menacée par les

horreurs économiques d’un système entièrement déshistorialisé, le capitalisme industriel. Le drame historique est la première

conscience ![]() malheureuse

malheureuse de la modernité à se manifester collectivement et sur une large échelle. Comment

Michel-Marc Bouchard résout-il le problème posé à Schiller, celui qui consiste à passer

avec précision, conséquence et continuité des grandes forces historiques qui déterminent la situation du héros au conflit intérieur conditionné par son état d’âme et enfin à sa perte? En quoi les mécanismes et effets dramatiques enserrent-ils sa Christine pour permettre de saisir avec précision les forces qu'elle doit combattre, les conséquences de la «collision» et la continuité amorcée qui l’amèneront ici à sa chute (l’abandon du trône), et à un exil volontairement choisi qui la placera dans une situation de

reine-paria parmi les princes absolus d'une Europe catholique dont elle n’a pas toujours saisi les codes? Les forces historiques sont là. D'abord l'État, incarné dans le chancelier alors que la reine Christine devrait en être la porteuse, comme elle porte la couronne du royaume. Axel et Johann Oxienstern défendent la raison d'État contre les caprices sexuelles de la souveraine. Du commencement à la fin, ils ne varieront pas dans leurs intrigues. Ensuite, la guerre, essentielle au rayonnement européen de «l'empire suédois». En troisième lieu, l'irruption de la modernité à laquelle est sensible Christine mais non son entourage. Contre un peuple qui préfère l'ignorance et le confort des bénéfices de guerre, Christine ne peut espérer fonder ses écoles, ses académies, ses laboratoires d'alchimie. Comme l'empereur Rodolphe II de Habsbourg, le protecteur des alchimistes et des artistes réfugié à Prague, elle s'enferme dans ses appartements. Pour terminer, le luthérianisme, l'idéologie de l'État, la sombre religion comme corset du peuple qui, une fois fracturée, ouvrirait à la guerre civile. De la métaphore du traîneau renversé dans la neige, celle-ci qui tombe des nuages n'est que les larmes d'un ciel trop froid. Le sort de Christine est déjà réglé dès le début de la pièce.

Le drame historique comme expérience et comme représentationLe drame historique posait déjà au cours du premier XIXe siècle, donc peu avant l’apparition du roman historique et plus loin encore le développement d’une historiographie à prétention méthodique, la question épineuse de l’histoire comme

expérience et

![]()

comme

représentation. La problématique est d’importance, car toutes ces productions culturelles visent moins à saisir l’Histoire dans son développement que dans son sens profond et ultime (

la fin de l’histoire de Hegel). Ce qu’elle

représente doit être mise en relation avec ce qu’elle est comme

expérience. Ce point a été récemment traité par les travaux de l’historien allemand Reinhart Koselleck. Et

Christine la reine-garçon n’échappe pas à cette problématique. Ce que la Christine de Suède de Michel-Marc Bouchard

représente est autre chose que ce que la Christine de Suède historique a

expérimentée. À quoi sert alors de «partager» cette expérience et ne pas en créée une entièrement originale? C'est la Révolution française et, encore plus les différents jugements, épilogues, apologies ou condamnations qui l’ont suivie, qui ont fait entrer le drame historique dans le champ du

fantastique: «Comme le roman gothique, le mélodrame découvre le mal en tant que constituant de l’humanité qu’on ne peut pas nier ou ignorer, qu’on doit au contraire reconnaître, combattre et chasser», rappelle

Peter Brook (P. Brook, “Une esthétique de l’étonnement: le mélodrame”, Paris,

Poétique # 19, 1974, p. 347). Mais ce mal n’est plus diabolique, il est politique. L’apprentissage du Mal en soi et du Mal à l’extérieur de soi (dans la nature, la divinité, l’amour, les autres, la société, le monde) forme la trame des drames historiques. Dans

Christine la reine-garçon, le Mal est en tout (décors, costumes, effets scéniques), mais c'est surtout le narcissiste comte Johann, sa fourberie, son amour pathologique de lui-même, sa vanité mais aussi la brutalité qui l'emporte en lui sur l'intelligence, qui donne corps et figure au Mal transcendant. Car Johann représente bien le Mal métaphysique à travers son comportement grotesque et ses déclarations sordides. Il n'a cure des consciences, du savoir, de la finesse des émotions et des sentiments. Bref, ce n'est pas un humain. Porté sur la scène, le drame historique amplifie ce que serait

la banalité du mal, pour reprendre l'expression d'Hannah Arendt suite au procès Eichmann, s'il était ramené à un quidam d'une composition quotidienne. C'est parce que le Mal est projeté sur une composition historique que le mélodrame ouvre sur la conscience malheureuse, mène malgré tout à la conscience historique.

«Ce qui est important dans ces pièces c’est que le contenu social interne de la collision en fait un événement décisif, socialement et historiquement; c’est aussi que les héros de telles pièces présentent en eux-mêmes cette combinaison de la passion individuelle et du contenu social de la collision, qui

![]()

caractérise les “individus mondialement historiques”. C’est l’absence de ces deux éléments dramatiques de la vie qui rend la plupart des pièces bourgeoises - et malheureusement aussi prolétariennes - si banales, ennuyeuses et insignifiantes. L’aspect défavorable du sujet tient surtout à la difficulté de développer dramatiquement le caractère mondialement historique du conflit et du héros sans stylisation, sans introduire des éléments faussement grandioses» (G. Luckács.

op. cit. pp. 114-115). Georges Lukács suppose que le mélodrame possède déjà ce qui fera du roman historique une véritable philosophie de l’histoire: «Le drame aussi…, cherche à figurer totalement le processus de la vie. Mais cette totalité est concentrée autour d’un centre solide, la collision dramatique. C’est une image artistique du système, si l’on peut dire, de ces aspirations humaines qui, dans leur mutuel conflit, prennent part à cette collision centrale. “L’action dramatique”, dit Hegel, “repose donc essentiellement sur des actions qui se heurtent, et la véritable unité ne peut se fonder que sur le

mouvement total (souligné par G. L.), de telle sorte que selon la détermination des circonstances, des caractères et des buts particuliers la collision paraisse se conformer aux buts et aux caractères au point même d’annuler leur contradiction. La solution doit alors, comme l’action elle-même, être à la fois subjective et objective» (G. Lukács.

ibid. p. 101). Il y a beaucoup de Brecht dans cette approche du drame historique, beaucoup plus que pouvait en contenir les intentions des dramaturges de l’époque Directoire, Sénancourt ou Dumas père à l’époque romantique, qui ouvraient toutes grandes les portes à la

terribilità post-révolutionnaire et à la thèse burkienne du

sublime : «Tout drame réellement grand exprime, au milieu de l’horreur qu’inspire la perte inévitable des meilleurs représentants de la société humaine, au milieu de la destruction mutuelle, apparemment inéluctable, des hommes, une

affirmation de la vie. C’est une

glorification de la grandeur humaine. L’homme, dans sa lutte avec les pouvoirs objectivement plus puissants du monde extérieur social, dans l’extrême tension de toutes ses forces en ce combat inégal, révèle d’importantes qualités qui autrement

![]()

seraient demeurées cachées. La collision élève le héros dramatique à une grandeur dont auparavant il ne soupçonnait pas en lui-même la possibilité et dont la réalisation produit l’effet entraînant et exaltant du drame» (G. Lukács.

ibid. p. 134.). Par l’actualité, le mélodrame se voulait réaliste et par les effets gothiques, il se voulait expressionniste, proche parent de l’événement-traumatique qu’est le fait historique des historiens libéraux. C’est alors qu’il est possible de voir le drame historique tendre vers ce

mouvement total suggéré par Hegel. Le drame historique cherche encore

l’humanité dans sa totalité: «Révolution poétique, renouvellement des référents et mise en scène des histoires nationales : le même phénomène se joue au théâtre. La substitution du drame à la tragédie classique correspond à un changement radical de l’univers auquel sont empruntés les personnages. Les histoires nationales fournissent désormais le cadre privilégié des créations théâtrales. Les modèles du drame historique assurément sont allemands, mais Gœthe ou Schiller se sont explicitement appuyés sur le théâtre shakespearien pour élaborer la nouvelle dramaturgie. En un premier temps, d’ailleurs, se constitue une sorte de fonds commun international des personnages et des événements historiques sur lequel va s’appuyer la révolution esthétique. Ce n’est pas véritablement dans leur histoire nationale que les auteurs vont initialement chercher le décor et la

![]()

trame de leurs pièces. Les grandes œuvres de Schiller ont pour titre

Marie Stuart,

La Pucelle d’Orléans,

Don Carlos ou

Guillaume Tell; celles de Hugo,

Cromwell,

Marie Tudor,

Ruy Blas,

Les Burgraves. Situer en un autre pays une lutte héroïque pour la liberté politique et contre les discriminations sociales est une marque de prudence élémentaire vis-à-vis de la censure politique. Choisir un cadre étranger, c’est user d’une stratégie de l’exotique vis-à-vis d’un public qui, avant d’être véritablement gagné à la nouvelle esthétique, considère comme trop triviaux des personnages qui ne sont ni antiques ni princiers. Mais à ces raisons, s’en ajoute une autre, non négligeable : la relative indétermination, initialement, de l’histoire nationale et de ses épisodes à haute valeur identitaire. Ce sont les grandes histoires nationales d’esprit libéral, dont les rédacteurs sont souvent très proches des écrivains et dramaturges, qui vont permettre aux nouveaux créateurs de disposer d’un fonds qui sera pour eux ce que l’histoire gréco-romaine fut pour leurs devanciers. Dès lors se multiplient les pièces à sujet national, dont la fonction didactique ou patriotique est souvent fortement marquée» (A.-M. Thiesse.

La création des identités nationales, Paris, Seuil, Col. L’Univers historique, 1999, pp. 137-138).

Y aurait-il une raison identique pour que Michel-Marc Bouchard ait été puiser dans une Suède lointaine, à la fois dans l’espace et dans le temps, le décor pour y situer une histoire proprement québécoise? Le Québec du XXIe siècle est-il un «carcan» dont les Québécois seraient autant de petites Christines étouffées dans leur être profond et qui chercheraient la liberté qui ne serait, en fait, qu’

évasion? Quoi qu’il en soit, voici donc un dramaturge québécois qui va chercher le modèle de son drame dans la Suède du XVIIe siècle. Ce qui le séduit, c’est le caractère «émancipé» de Christine. Dans une entrevue qu’il accorde à Lorraine Pintal, il nous dit voir en Christine une figure portée sur la plus haute fonction du monde - la royauté, parlez-en à Élisabeth II! - et la liberté qu’elle se donne en renonçant au trône pour se convertir catholique et cultiver l’art et la science dans une Europe qui sort de la terrible et meurtrière Guerre de Trente Ans. En quoi cela nous interpelle-t-il, nous, Québécois, en 2012? Évidemment, le sous-titre - reine-garçon - en appelle à l’homosexualité de la reine, et c’est quasi une obsession dans le théâtre de

![]()

Michel-Marc Bouchard : comment l’homosexuel (garçon ou fille) peut-il sortir du milieu qui rejette sa spécificité et comment peut-il s’en libérer sans attirer avec/sur lui une suite de malheurs? De Marcel Dubé à Michel Tremblay, à Michel-Marc Bouchard, c’est une constante problématique

nationale qui revient, et elle ne serait d’actualité s’il n’y avait l’intimidation qui conduit encore à des suicides d’adolescents, à des fugues, à des familles déchirées de l’intérieur par des drames domestiques. Or, la domesticité, chez Christine de Suède, est royale. Pourtant là ne repose pas l’importance du problème. Dès les débuts, Christine a été éduquée en «garçon» et sa «nature» y a trouvé son compte. Son goût pour les mathématiques de

Descartes, la médecine de Bourdelot, la physique de Brunatti et Torelli apparaissent comme le stéréotype des

gays plus attirés par la culture et la contemplation que la moyenne des hétérosexuels. Ce stéréotype est la «réponse positive» à ces préjugés vulgaires d’«anormaux» précieux ridicules qui suscitent le dégoût et le rejet. Mais si Christine est reine-garçon, elle est reine avant d’être garçon. Comme plus tard Frédéric II de Prusse, cette reine, qui comprenait très bien ce qu’était la

realpolitik, écrira de fort jolies maximes s’en défendant : «Est-on faible, on ne peut se venger; est-on puissant, on ne le doit», ce qui ne l’empêcha pas d’ordonner le meurtre cruel, vindicatif et profanateur de la Galerie des Cerfs.

Attribuer à l'inconduite sexuelle de Christine la cause de son mélodrame apparaît donc anachronique. Durant son exil, Christine vécue de façons à susciter médisances et jalousies. Le

![]()

témoignage de la belle-sœur de Louis XIV, la

Princesse Palatine, en témoigne fort éloquemment. «Quant à Christine de Suède, sa qualité de reine lui permit autant de vivre son amour pour les femmes que son goût pour l'étude et l'alchimie. Ce qui ne pouvait que choquer la Princesse Palatine, déjà accablée en Philippe d'Orléans d'un époux "débauché" [c'est-à-dire homosexuel]. Aussi ne ménage-t-elle pas ses commentaires désobligeants. "Elle était très vindicative et livrée à toutes sortes de débauches, même avec les femmes", écrit-elle le 10 novembre 1716 en affirmant rapporter les propos de feu le roi. "Elle a forcé Mme de Brigy à des turpitudes, et celle-ci n'a pu se défendre". [Il s'agirait donc d'un viol?] "On a regardé cette reine comme une hermaphrodite", écrit-elle à un autre correspondant, ajoutant plus loin ce trait fielleux : "Cette reine ne pouvait plaire aux femmes car elle les méprisait toutes en général". Projection ou réalité? Certainement de la part de la Princesse Palatine une haine des femmes qui "ont tous les goûts d'un garçon" sur laquelle se superposa le malaise d'une Palatinienne obligée de vivre dans un pays licencieux. Christine de Suède étant comme il se doit "redevable de ses vices à des Français» (M.-J. Bonnet.

Les Relations amoureuses entre les femmes, Paris, Odile Jacob, Col. Poches, # 59, 2001, pp. 81-82). Il était possible de s'en offusquer, mais personne, surtout pas les têtes couronnées, ne pensait s'y opposer.

Aussi, parler de la liberté chérie par Christine de Suède n’a pas grand chose à voir avec les contraintes dont nous appelons à nous libérer. «Le sentiment de sa propre importance l’égarait souvent jusqu’à la folie. N’alla-t-elle pas un

![]()

jour jusqu’à prétendre que depuis sa majorité, c’est-à-dire depuis l’âge de dix-huit ans, elle avait été l’arbitre absolu non seulement de son royaume mais de toute l’Europe, et que les destinées du monde semblaient dépendre de sa volonté? […] Elle ne doutait pas un instant qu’elle fut la personnification de la puissance mondiale suédoise, et c’était à ce titre, non pas comme fille de Gustave Adolphe qu’elle se voyait devant l’histoire. Sans la moindre hésitation, elle

posait pour la postérité, et sa tête dénuée de beauté portait avec conviction et dignité la couronne et les triomphes de trente années de guerre. Et cependant ne persistait-elle pas à désirer l’évasion?» (A. Neumann.

op. cit. p. 126). Christine n’est pas loin de l’absolutisme qui sera celui de Louis XIV, aussi, y a-t-il une différence à parler de l’«évasion» d’un monarque de sa fonction qui l’isole et le repli sur lui-même contre un monde incertain et troublion et la liberté que cherchent nos contemporains et à laquelle fait allusion Bouchard.

Alfred Neumann a tracé un portrait psychologique qui donne toute la substance du personnage historique dans laquelle les dramaturges, de Dumas à Strindberg et à Bouchard ont puisée.

Pour en saisir les raisons, les raisons secrètes d’une âme désemparée, et celles que lui offraient les événements de sa vie, il faut dissiper les fumées de l’encens allumé devant elle à cette époque et savoir se rendre compte de son indigence, car elle était pauvre et tout à fait sans amour. Christine, la reine d’amour des auteurs de pamphlets, de drame et de scénarios, était en réalité incapable d’aimer. Ils avaient oublié de lui enseigner, ceux qui lui farcissaient l’esprit de toutes les matières estimées nécessaires pour qu’elle fût à la hauteur d’un destin qui ne pouvait pas ne pas avoir une importance historique et mondiale; ceux qui lui desséchaient le cœur selon toutes les règles, avec toute l’austérité d’une religion convertie en politique. Et le véhément influx sanguin du père acheva de troubler ce physique anormal et rebelle au plaisir.

Le flot des passions refoulées se portait irrésistiblement dans l’une quelconque des directions que ne leur interdisait pas l’impitoyable orgueil de son rang : les livres, les arts, les sciences, la politique, la religion. Et elle était si pauvre qu’elle n’aurait même pu comprendre combien son existence était vide d’affection, combien dure et froide, dénuée de tendresse et de pitié, combien en réalité inconsciente de ses devoirs et même des obligations de sa mission nationale.

Inquiète et brutale, son inaltérable intelligence l’amenait à se concentrer de plus en plus sur elle-même. Le rang exceptionnel occupé par cette femme en qui toute féminité avait été étouffée, mais en qui l’élément masculin se travestissait d’une manière à la fois tragique et comique, la poussait à graviter, en une giration incessamment accélérée, autour de son propre moi. Vues de son trône, c’est-à-dire du centre de ce tourbillon, ses devoirs et soucis de reine devenaient de moins en moins précis. Il y avait là, pour elle, déjà une espèce de bonheur, et c’était cela surtout, le bonheur, qu’elle cherchait sans doute. Comme son tempérament bientôt envahi par une croissante indifférence a probablement fait fi des caresses masculines, et que, d’autre part, elle dut renoncer rapidement à ses tentatives de jouer le rôle de l’homme, elle fit pour ainsi dire nécessité vertu et chercha un bonheur de rechange dans sa singularité ainsi que dans sa prétention sans cesse accrue d’occuper une place dans le monde. Le prestige royal ne lui suffit bientôt plus, il lui fallait l’étonnement sinon le scandale des contemporains, la curiosité du monde entier en éveil devant les performances sensationnelles de l’actrice Christine. (A. Neumann. op. cit. pp. 127 à 129).

Ce portrait renvoie à un malaise profond de notre civilisation post-moderne et au risque de l’anachronisme, il faut reporter l’

expérience du monarque absolu pesant sur les épaules de Christine comme une

représentation du pouvoir démocratique reposant désormais sur les épaules des Citoyens-Roi. Sa pauvreté et son orgueil; son incapacité d’aimer et l’impossible éducation de ses désirs; l’insignifiance politique finalement et des devoirs d’une tâche trop lourde et écrasante. De ces

![]()

conditions étriquées surgissent les collisions mentionnées par Luckács. Pour nous, elle porte le nom de «post-moderne». Pour Christine, elle portait le nom de «baroque». «Son but était le baroque du XVIIe siècle, poursuit Neumann. Christine désirait être libre afin de pouvoir, telle une reine de légende ou, mieux encore, telle une

Pallas nordique, se réfugier sur le sein de la civilisation de l’occident et du midi, entraînant derrière elle tout l’apparat de sa propre culture, auréolée de toute l’émotion soulevée par une abdication que rien ne rendait nécessaire et qui était pour ainsi dire uniquement inspirée par un caprice. Mais non contente de ce premier effet, elle songeait à un éclat encore plus sensationnel. Elle comptait échanger la froideur et les conditions mesquines de sa résidence de Stockholm contre une espèce de trône - fauteuil sur lequel, bercée par les flots de l’approbation européenne, elle flotterait gracieusement entre Paris, Florence et Rome, devenant ainsi le symbole d’un nouvel humanisme et réunissant en un immense royaume esthétique et supra-national les différents salons, académies et galeries d’art du continent. Elle voulut être libre pour sauver sa situation personnelle que menaçaient, croyait-elle, les visées matrimoniales demeurées vivaces du prince héritier et des représentants du peuple. Elle voulut être libre pour ne pas couvrir de son nom le recul probable de son pays sur l’échiquier européen et des graves difficultés financières qu’elle savait imminentes» (A. Neumann.

op. cit. p. 130). Bref, plutôt que chercher la liberté, Christine cherchait à fuir ses responsabilités royales. En fait de liberté, c’était une désertion. L’heure historique de la Suède était passée et sa puissance devait s’achever lors de la Grande Guerre du Nord en 1700, lorsqu’une coalition réunissant le Royaume de Danemark-Norvège, la Saxe-Pologne-Lituanie et la Russie défia le roi Charles XII. Ce dernier parvint à démembrer la coalition, mais son échec à Poltava permit à un nouveau despote de régner sur l’Europe de l’Est : Pierre le Grand de Russie.

La question ne réside pas alors dans le fait si Christine pouvait être libre comme un citoyen l’est aujourd’hui, mais si le citoyen peut se permettre de déserter

![]()

son pouvoir comme Christine du sien au XVIIe siècle? L’

expérience historique de la démocratie montre que la grande masse des citoyens cherche à déserter ses responsabilités de Citoyen-Roi, aussi la

représentation de la trajectoire de Christine lui dit-il ce qu’il veut entendre, tout comme l’expliquait plus haut Luckács : «Laissez la politique aux faiseurs et occupez-vous à vous divertir avec la culture de consommation», puisque la véritable

Christine de Suède a choisi la désertion au nom de la liberté du Souverain de renoncer à son trône et de poursuivre, comme plus tard Louis II de Bavière, ses chimères artistiques. Telle est son

expérience historique, et Bouchard nous la donne en

représentation d’une reine-garçon appelée à devenir reine-paria, en quête de liberté contre les intrigues qui ne cessent de l’envelopper. Ainsi, la pièce de Michel-Marc Bouchard est-elle un drame historique dans le plein sens du terme, même s’il s’autorise d’anachronismes d’intentions - ce qui lui est permis par le genre - en jouant du jeu de miroirs entre le personnage baroque d’une reine ambivalente et le monde post-moderne d’une

res publica ourdie d'intrigues d'urinoirs, de vedettes narcissiques, de puritains pervers et de partisans ambitieux.. Comme la

Christine de Dumas était romantique, celle de Bouchard est «absolument post-moderne».

La morale activiste comme leçon du drame historiqueDe fait, «le drame historique a peu duré. À vouloir offrir un spectacle total, il s’exposait à n’être pas représentable. Mais il a facilité le succès du roman historique qui se développe aussi dans les années 1820» (F. Mélonio.

Naissance et affirmation d’une culture nationale, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H292, 1998. p. 127). Comme un véritable mélodrame, le drame historique procédait de la peinture plutôt que du discours. Il s’agissait de montrer et démontrer, comme dans les tableaux

![]()

populaires d’alors, de

Benjamin West ou de Meissonnier, plutôt que de discourir sur les leçons du passé comme l’avaient fait Bossuet et Voltaire auparavant. D’autre part, par l’impératif moral hérité du mélodrame le drame historique, qu’il soit présenté sous le mode pictural ou sous le mode théâtral, se prêtera fort bien à la propagande, beaucoup mieux même que le roman historique, grâce à son esthétique technicienne aux effets rocambolesques, et c’est sans doute là une limite qui devait condamner le genre à brève échéance. L’actualité (ou l’histoire) se dissolvait entre la propagande et le vérisme : «La dramaturgie bourgeoise va se fonder tout entière sur une telle ambiguïté, en se proposant d’établir la vérité du personnage par rapport à un modèle qui existerait dans la vie, à l’extérieur de la scène : il faut et il suffit alors qu’une chose puisse être prétendue vraie, dans l’histoire et dans les faits, pour qu’elle s’impose au théâtre comme vraisemblable. Le vraisemblable perd son statut de catégorie esthétique, pour se mettre à relever du domaine de la simple créance et contredire l’ordre clos de la fiction par le désordre des choses» (R. Abirached.

La Crise du personnage dans le théâtre moderne, Paris, Grasset, 1978, p. 103). Le vérisme confondu avec le vraisemblable ouvrait la porte toute grande au

canard, fausse nouvelle dont se repaissaient les journaux quotidiens, ancêtre de nos actuelles

légendes urbaines, tandis que la propagande faisait basculer le drame historique du côté du

kitsch, par son clinquant aux effets ampoulés en vue de la satisfaction des vanités militaires, impériales, voire même démocratiques. Voilà pourquoi est-ce un défi pour tout dramaturge de ressusciter le drame historique du marécage scénique dans lequel il a sombré.

C'est une erreur, je pense, que d'avoir trop «infiltré» des clins d'œil québécois dans la Suède de Christine. Ses allusions, à peine voilée, aux projets de développement du plan Nord, des constructions de routes, des mines d'où extraire les minerais, l'exploitation des habitants pour des rêves d'enrichissement et d'empire d'une Suède appelée à un grand avenir ne font pas dans la subtilité! Si le monologue de Christine vise à montrer combien elle fut bien la Pallas du Nord, elle énonce ce que tout spectateur avait déjà compris. Que l'on soit d'accord ou non avec l'aspiration idéologique ainsi développée, la pièce de Bouchard reproduit cette chute du vérisme dans la propagande que nous venons de mentionner.

Car déjà au XIXe siècle, le drame historique apparaissait trop clairement lié aux propagandes politiques de l'heure pour obtenir la caution des historiens, même prêts à reconnaître cette part de drame que l’on retrouve dans tous genres historiques, Françoise Mélonio rappelle qu'il «est d’abord

![]()

une tentative pour chercher par analogie dans l’histoire l’intelligence d’un présent marqué par les catastrophes sanglantes des révolutions.

Cromwell en 1827 représente un destin qui rate, celui de

Cromwell, héritier de l’Ancien Régime monarchique et de la fureur républicaine, qui préfigure Napoléon» (F. Mélonio.

op. cit. p. 127). L’intrusion d’éléments

kitsch dans les effets techniques devait contribuer à ramener le drame historique vers ses racines mélodramatiques : «La durée de vie du drame est bien courte. De 1823, date des premiers manifestes, à 1843 où tombent

Les Burgraves, il y a certes des succès éclatants : la Comédie-Française tire deux de ses plus grosses recettes d’

Henri III et sa Cour de Dumas en 1829, malgré la cabale des classiques, et d’

Hernani en février 1830, malgré les tracasseries de la censure. Après quoi le succès ne s’obtient qu’au prix d’une dérive vers le mélodrame avec

La Dame aux camélias de Dumas fils en 1852. Il faut attendre Rostand, avec

Cyrano de Bergerac en 1897 et

L’Aiglon en 1900, tardifs surgeons du romantisme, pour que le drame historique

![]()

trouve sa place éminente dans la mémoire nationale. Plutôt qu’un genre majeur, le drame est donc une grande ambition…» (F. Mélonio.

ibid. p. 127). Les errements de l’imagination entre l’odeur sulfureuse du scandale et la morne sévérité de la vertu, le tout entremêlé d’effets gothiques, érotiques et sanglants, se présentent vite comme des obstacles à la

grande ambition, réduisant le drame historique à une standardisation facile à reproduire. Les modèles à succès qui demeurent sont les pièces du vieux Alexandre Dumas, qui transposait les effets expérimentés au théâtre dans ses compositions romanesques. Dumas assura ainsi la persistance de l’atmosphère gothique puisée à même le roman noir anglais : «Ce qu’il voulait, c’était de l’action violente. L’époque Henri III avec ses duels, ses complots, ses débauches, l’âpreté de ses haines politiques, lui rappelait l’époque napoléonienne. L’histoire arrangée par Dumas, c’était celle que souhaitait le peuple français, légère, colorée, toute en contrastes, avec les Bons d’un côté et les Méchants de l’autre. Ce peuple de 1829, qui est le peuple du parterre, c’est celui qui a fait la Grande Révolution et les guerres de l’Empire. Il aime à voir ses rois et leurs règnes en tableaux “héroïques, familiers et dramatiques”. Les audaces brutales conviennent à d’anciens grognards. Eux aussi avaient serré trop fort des bras blancs et menacé des rivaux de leurs épées…» (A. Maurois.

op. cit. 1957, pp. 70-71). Car Dumas est aussi l’héritier de la Révolution française, et en particulier de sa

morale activiste. Chez lui, il n’est nullement question que l’histoire

![]()

soit un long fleuve tranquille! Il ne peut d’ailleurs jamais se résoudre à laisser une héroïne passive, seule, devant le vice incarné dans une âme damnée : «Souvent, et c’est là son secret, Dumas introduit des personnages secondaires qui sont bien à lui et il explique les grands événements de l’histoire par l’action de ces inconnus. Parfois ils ont existé. Il y a un vicomte de Bragelonne, ombre à peine entrevue, dans Mme de La Fayette. Parfois Dumas les crée de toutes pièces. Le miracle est que ces héros imaginés sont toujours présents aux moments cruciaux de l’histoire réelle. Athos se trouve sous l’échafaud de

Charles Ier Stuart et recueille ses dernières paroles; c’est à lui que s’adresse le fameux : “

Remember.” Athos et d’Artagnan rétablissent, à eux deux, Charles II sur le trône d’Angleterre. Aramis tente de substituer à Louis XIV un frère jumeau, qui deviendra le

Masque de Fer. L’histoire se trouve ramenée au niveau de personnages aimés, familiers, et du même coup au niveau du lecteur» (A. Maurois.

ibid. p. 200). Voilà comment le roman historique porte encore la trace toute chaude du

![]()

drame et démocratise l’historicité. Dumas ne se faisait aucun des scrupules qui rongeaient Schiller et Gœthe. Gœthe restait hanté par le tragique baroque alors que Dumas a rompu complètement avec la tradition classiciste. Il vogue allègrement vers le multimedia bourgeois par excellence, l’opéra : «Sans devenir à proprement parler historique, car l’élément historique n’est pour lui qu’un déguisement et un prétexte, le “grand opéra”… sacrifie au goût de l’histoire. Mais celui-ci ne devient vivant que lorsque la passion politique se cache sous la masque» (A. Einstein.

La musique romantique, Paris, Gallimard, Col. Tel, # 86, 1959. p. 147). C’est en suivant le même parcours que les adaptations en comédies musicales des

Belles-Sœurs et de

Sainte Carmen de la Main de Michel Tremblay nous disent que ce qui était présenté en 1966-1974 comme des pièces d’actualité (des

expériences), aujourd’hui sacrifie au goût de l’histoire (de la

représentation).

![]()

Les drames historiques de Bouchard s'inscrivent dans l'Idéologique dans lequel le genre est né. S'il n'y a pas d'action, le drame n'existe pas. C'est la reproduction, en prison, d'une tragédie survenue dans un collège de Roberval quarante ans plus tôt qui soutient

Les Feluettes. Les souvenirs mythomanes d'une mère absente dans l'esprit de ses enfants qu'elle a abandonnés dans

Les Muses orphelines. Les rappels d'un «petit frère» qui n'a probablement jamais existé dans

Tom à la ferme.Plus les conditions de restriction sont sévères, plus l'action se fait urgence. Les fantômes hantent les pièces de Bouchard. Sous leur pression, les personnages n'ont d'autres choix que d'adopter la

morale activiste pour sortir de leur impasse dramatique, sans

![]()

laquelle l'Histoire comme le drame resteraient bloquées dès l'ouverture du rideau. Et le fantôme dans

Christine la reine garçon? Le père, la figure du père, à la fois figure bonne et figure archaïque : Gustave Adolphe II, tué à Lützen. C'est lui que les parapluies noirs portés par les courtisans représentent dans la scène finale. Il préside à la demande en mariage de Charles-Gustave et lorsque Christine décide de «l'adopter» plutôt que de le marier, en en faisant ainsi son héritier à la couronne après son abdication, la volonté du père est satisfaite et les courtisans ferment leurs parapluies. Ainsi, tous les protagonistes qui gravitent autour de Christine sont mues par cette gravité paternelle newtonienne qui n'a cessé de l'habiter depuis la mort du Père. Christine parle. Christine décide. Christine s'oppose. Christine agit. Christine aime et hait. Alors, aux autres de s'adapter par une contre-action qui ramène toujours à ce fantôme paternel. De la «collision» de ces morales activistes naît la trame qui l'achemine vers l'abdication (la désertion), la conversion au catholicisme (en quittant le monde luthérien pour vivre dans l'Europe catholique, Christine n'a pas d'autres choix que de se soumettre au

cujus regio ejus religio qui lui permettra d'être ensevelie à Rome à côté des papes), enfin l'exil entre Fontainebleau et Rome (l'errance baroque). Et, en ce moment, n'est-ce pas le drame historique qui peut interpeller le plus profondément le Citoyen-Roi québécois? Déserter. S'effacer. Errer…⌛

j’en réfère à la conclusion de ce commentaire plutôt faiblard : «On comprend bien le problème du gouvernement Marois. Il est mathématique. Le gel des droits est maintenu; les améliorations substantielles annoncées pour compenser la hausse (annulée) des droits sont maintenues; l'État québécois n'a pas les moyens d'augmenter les versements aux universités... Mieux vaut décréter qu'elles ont assez d'argent!». Après un long préliminaire où il trouve humiliant que les recteurs défilent devant l’ex-collègue de la CLASSÉ, Gabriel Nadeau-Dubois, Léo Bureau-Blouin, élu député péquiste à 20 ans, M. Boisvert partage le martyre de ces recteurs lorsqu’il condamne la démarche du sommet mal baptisé de «Sommet sur l'éducation», qui ne concerne que l'enseignement supérieur de février 2013 : «Alors même si on nous assure que le gouvernement est prêt à "écouter l'ensemble des scénarios", les dés

j’en réfère à la conclusion de ce commentaire plutôt faiblard : «On comprend bien le problème du gouvernement Marois. Il est mathématique. Le gel des droits est maintenu; les améliorations substantielles annoncées pour compenser la hausse (annulée) des droits sont maintenues; l'État québécois n'a pas les moyens d'augmenter les versements aux universités... Mieux vaut décréter qu'elles ont assez d'argent!». Après un long préliminaire où il trouve humiliant que les recteurs défilent devant l’ex-collègue de la CLASSÉ, Gabriel Nadeau-Dubois, Léo Bureau-Blouin, élu député péquiste à 20 ans, M. Boisvert partage le martyre de ces recteurs lorsqu’il condamne la démarche du sommet mal baptisé de «Sommet sur l'éducation», qui ne concerne que l'enseignement supérieur de février 2013 : «Alors même si on nous assure que le gouvernement est prêt à "écouter l'ensemble des scénarios", les dés  sont pipés. Ce sommet ne sera rien d'autre qu'un procès des recteurs». On comprend bien ainsi quel parti prend l’éditorialiste. Non pas celui de la réévaluation de la question étudiante au Québec et des institutions d’enseignement supérieur, mais le financement et rien que le financement et le mode de gestion des universités. S’il déplore qu’«on aura seulement mis les grandes universités francophones d'Amérique dans une position de moins en moins concurrentielle», il ajoute à cela un scénario d’un machiavélisme sournois qu’il prêtre aux intentions du gouvernement péquiste : «Pour leur donner moins d'argent, il faudra commencer par les dénigrer. Ensuite, on institutionnalisera joyeusement le sous-financement qu'on aura nié. Comme si, au Québec, on devait se contenter de moins. Comme si la relative médiocrité qui en découlera était sans conséquence pour notre société».

sont pipés. Ce sommet ne sera rien d'autre qu'un procès des recteurs». On comprend bien ainsi quel parti prend l’éditorialiste. Non pas celui de la réévaluation de la question étudiante au Québec et des institutions d’enseignement supérieur, mais le financement et rien que le financement et le mode de gestion des universités. S’il déplore qu’«on aura seulement mis les grandes universités francophones d'Amérique dans une position de moins en moins concurrentielle», il ajoute à cela un scénario d’un machiavélisme sournois qu’il prêtre aux intentions du gouvernement péquiste : «Pour leur donner moins d'argent, il faudra commencer par les dénigrer. Ensuite, on institutionnalisera joyeusement le sous-financement qu'on aura nié. Comme si, au Québec, on devait se contenter de moins. Comme si la relative médiocrité qui en découlera était sans conséquence pour notre société». de financement des universités. D’où proviennent ces ingénieurs, ces techniciens, ces fonctionnaires, ces administrateurs qui étalent leurs corruptions devant la Commission Charbonneau? Pensez-vous que sortis des universités financées par des pachas du Pétrole, ils auraient été moins tentés par la corruption? Et ce docteur Porter, ami du futur chef du parti Libéral du Québec, le docteur Couillard, où a-t-il fait ses études? À l’U.Q.A.M.? À l’U. de M.? À Laval?

de financement des universités. D’où proviennent ces ingénieurs, ces techniciens, ces fonctionnaires, ces administrateurs qui étalent leurs corruptions devant la Commission Charbonneau? Pensez-vous que sortis des universités financées par des pachas du Pétrole, ils auraient été moins tentés par la corruption? Et ce docteur Porter, ami du futur chef du parti Libéral du Québec, le docteur Couillard, où a-t-il fait ses études? À l’U.Q.A.M.? À l’U. de M.? À Laval? intelligent, grand lecteur, habile communicateur, sa formation se limite à l’Université de Montréal. Toutefois, de 1992 à 1996 il a participé à la fondation d'un service de neurochirurgie à Dhahran, en Arabie saoudite avant de revenir enseigner à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Évidemment, aller au pays du l'or noir inaugurer un centre prestigieux de neurochirurgie rapporte beaucoup, beaucoup d’argent. Surtout s’il peut soigner en plus les migraines d'un sheik et lui redresser le pénis pour satisfaire son harem. Morale de cette histoire? Ou bien l’on passe par Cambridge, Harvard, Toronto et on finit par venir faire de la corruption au Québec; ou bien l’on passe par l’Université de Montréal pour aller tripatouiller dans la cerveille d’un sheik multimilliardaire, pour devenir chef d'un parti politique constitué d'élus arrogants et malodorants. Est-ce une question de financement des unversités ou celle d'une «culture universitaire institutionnalisée», partout répandue dans le monde? Une culture qui se contente de «rouler» sur des publications produites en chaînes, financées par des gouvernements, des agences publiques ou privées et l'argent des étudiants afin de garantir au bout le meilleur emploi possible dans un monde dont la gestion a échappé depuis longtemps aux armées de fonctionnaires et de bureaucrates? Là est le problème. Là où M. Boisvert, qui a la peau sensible pour le tort fait aux recteurs, ne voit pas la profondeur du problème réel. À force de commenter sur tout et sur rien dans l’actualité, on finit par y perdre …non pas son latin, mais son intelligence.

intelligent, grand lecteur, habile communicateur, sa formation se limite à l’Université de Montréal. Toutefois, de 1992 à 1996 il a participé à la fondation d'un service de neurochirurgie à Dhahran, en Arabie saoudite avant de revenir enseigner à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Évidemment, aller au pays du l'or noir inaugurer un centre prestigieux de neurochirurgie rapporte beaucoup, beaucoup d’argent. Surtout s’il peut soigner en plus les migraines d'un sheik et lui redresser le pénis pour satisfaire son harem. Morale de cette histoire? Ou bien l’on passe par Cambridge, Harvard, Toronto et on finit par venir faire de la corruption au Québec; ou bien l’on passe par l’Université de Montréal pour aller tripatouiller dans la cerveille d’un sheik multimilliardaire, pour devenir chef d'un parti politique constitué d'élus arrogants et malodorants. Est-ce une question de financement des unversités ou celle d'une «culture universitaire institutionnalisée», partout répandue dans le monde? Une culture qui se contente de «rouler» sur des publications produites en chaînes, financées par des gouvernements, des agences publiques ou privées et l'argent des étudiants afin de garantir au bout le meilleur emploi possible dans un monde dont la gestion a échappé depuis longtemps aux armées de fonctionnaires et de bureaucrates? Là est le problème. Là où M. Boisvert, qui a la peau sensible pour le tort fait aux recteurs, ne voit pas la profondeur du problème réel. À force de commenter sur tout et sur rien dans l’actualité, on finit par y perdre …non pas son latin, mais son intelligence. dicton «un chercheur égale un professeur» ne va pas de soi et a parfois causé des effets regrettables dans la recherche comme dans l'enseignement universitaire. Depuis toujours, la misère des universitaires, qui sont souvent des individus inhibés affectivement ou émotionnellement, consiste à donner des cours, à confronter leur timidité à des classes de jeunes étudiants non encore complètement sortis de l'adolescence, alors qu'ils ne pensaient qu'à venir se cacher, comme ils le font depuis leur jeunesse pour échapper aux infortunes de la vie, dans les laboratoires et entre les rayons des bibliothèques, voire dans des bureaux fermés avec cédules de rendez-vous pour voir le moins de monde possible. Ce qui les obsède? Sûrement pas la volonté de faire des sciences «en français», car même en France, c’est l’anglais la langue d'usage courante des vecteurs scientifiques. Non, c’est leur «bibittes» intérieures, sublimées en postulats philosophiques, théoriques, pratiques, scientifiques, herméneutiques ou historiques qui les motivent. L’histoire du boson de Higgs en est un exemple

dicton «un chercheur égale un professeur» ne va pas de soi et a parfois causé des effets regrettables dans la recherche comme dans l'enseignement universitaire. Depuis toujours, la misère des universitaires, qui sont souvent des individus inhibés affectivement ou émotionnellement, consiste à donner des cours, à confronter leur timidité à des classes de jeunes étudiants non encore complètement sortis de l'adolescence, alors qu'ils ne pensaient qu'à venir se cacher, comme ils le font depuis leur jeunesse pour échapper aux infortunes de la vie, dans les laboratoires et entre les rayons des bibliothèques, voire dans des bureaux fermés avec cédules de rendez-vous pour voir le moins de monde possible. Ce qui les obsède? Sûrement pas la volonté de faire des sciences «en français», car même en France, c’est l’anglais la langue d'usage courante des vecteurs scientifiques. Non, c’est leur «bibittes» intérieures, sublimées en postulats philosophiques, théoriques, pratiques, scientifiques, herméneutiques ou historiques qui les motivent. L’histoire du boson de Higgs en est un exemple  éclairant. Un type, pendant des décennies, cherche à identifier une particule élémentaire qui n’était, jusqu’à tout récemment, hypothétique. Dans ce cas, il faut le reconnaître, l’obsession a su déplacer des montagnes (d’argent, de chercheurs, de techniciens, de financiers, etc.) pour en arriver à réaliser le rêve du professeur Higgs et de ses semblables. Ce n’est là pourtant qu’un exemple qui se dresse comme la pointe d’un iceberg au-dessus de millions de recherches qui ne débloqueront jamais sur rien de fondamental. Évidemment, la langue n’a joué aucun rôle dans l’histoire de la découverte du boson de Higgs et recourir à l’argumentaire démagogique du «en français s’il-vous-plaît» ne compte nullement dans le problème québécois du financement des universités. Et, point de chute de notre analyste : «Au lieu de ça, pour ne pas hausser les droits de scolarité, on accusera les universités. Triste spectacle en perspective».